アフリカビジネスに関わる日本企業リスト

アフリカ54カ国で、日本企業がどのような事業を行っているかを把握できます。今回取り上げた日本企業がアフリカで何をしているか、対象6カ国にはどの程度の日本企業が進出しているのか、すべて把握できます

日本企業の知名度は?日本と中国どちらのブランドとして認知されているのか。日本へ持たれているイメージは?

アフリカビジネスパートナーズの自主調査として、日本企業の認知率と日本のイメージについて調査しました。

調査対象国は、南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、コートジボワールの6カ国、調査した企業名は次の30社となります。調査レポートはこのページの最後で無料でダウンロードできます。

調査対象企業 計30社

トヨタ、スズキ、いすゞ、ホンダ、ヤマハ発動機、ヤマハ(楽器)、ソニー、キヤノン、パナソニック、東芝、ニコン、シャープ、ダイキン、サントリー、大塚製薬、味の素、資生堂、ソフトバンク、楽天、任天堂、ユニクロ、ユニ・チャーム、JICA

以下は日本企業ではないが、対照群として加えた

Alibaba(越境EC)、LG(家電)、Samsung(家電、携帯)、Tecno(携帯)、MINISO(名創優品、雑貨小売)、SHEIN(オンラインアパレルコマース)、Softcare(おむつ)

「アフリカは親日なのか?」-よく聞かれる質問です。アフリカにおける日本のイメージはとても良く、初対面の人から日本人であることで歓迎されることの方が多いです。良くも悪くも歴史的な関係性が強くないため、ビジネスにおいて過去の遺恨などによる障壁を感じることはありません。ただし、その裏返しで、日本は身近な存在ではありません。日本のイメージは、「技術に優れている」「戦後の経済発展」「規律が効いた人々」といったものですが、そのイメージは長らく更新されていないように見えます。「よく知らないが、印象はいい国」ーアフリカにおける日本を表すとこうなります。

それぞれの日本企業の名前となると、実際のところ、アフリカでどの程度知られているのでしょうか。また、アフリカでは中国の存在感が大きいなか、比較して日本という国に対してはどのようなイメージを持たれているのでしょうか。

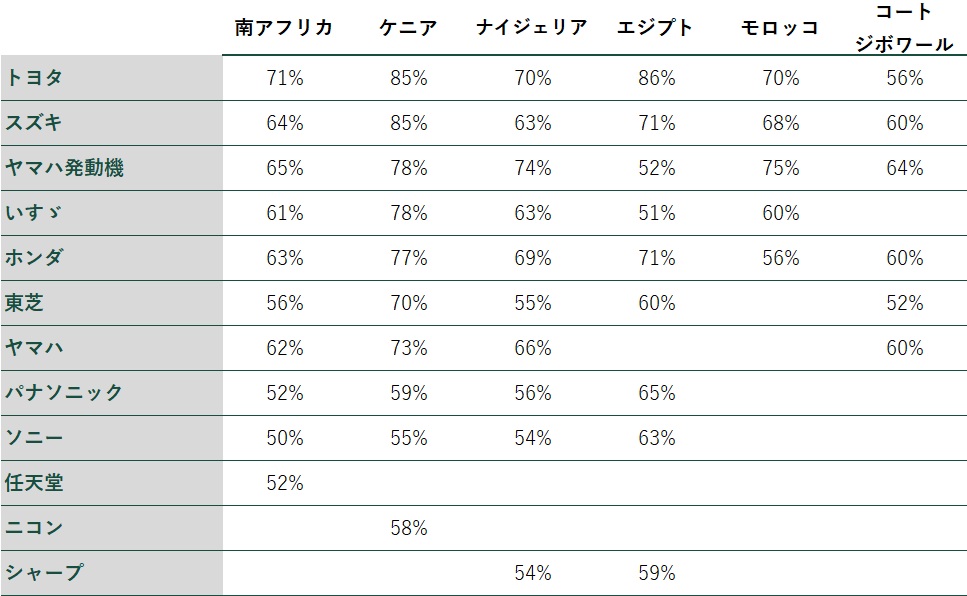

アフリカ6カ国における日本企業認知率(日本企業認知率が50%以上の企業のみ抜粋)

調査対象6カ国いずれかで、90%以上の人に知られており、かつ50%以上の人が「この企業は日本企業」と認識しているのは、トヨタ、スズキ、ヤマハ発動機、いすゞ自動車、ホンダ、東芝、ヤマハ、パナソニック、ソニー、任天堂、ニコン、シャープの12社となりました。

とくに、トヨタ、スズキ、ヤマハ発動機、ホンダの4社は、すべての国で高い認知率を得ています。

別調査の「アフリカにおける好きなブランドトップ100」でも、これらの企業はランキングの上位に食い込んでいる日本企業で、アフリカでの知名度が根付いていることがわかります。

日本企業認知率は、ある程度その国での事業活動の活発さと比例しています。トヨタはアフリカ54カ国すべてに代理店を持っているためどの国でも知られています。スズキは現在豊田通商がトヨタとともに販売を担っており、販売台数が伸びています。いすゞ自動車はケニアの新車販売台数でトップで、ヤマハ発動機はとくにモロッコにおいて代表的な日本企業として知られており、ヤマハ(楽器)は音楽の国コートジボワールで人気です。東芝、ソニー、シャープはエジプトの委託先工場で液晶テレビや白物家電を製造しており、任天堂は南アフリカのみで販売を行っています。ニコンはケニアで力を入れて販売しています。

関連記事:日本企業はどの国でどのような事業を行っているのか(日本企業のアフリカ進出動向と事例)

ただし、上位12社のうちスズキと任天堂を除く企業は、いずれも1980~90年代またはそれ以前から長くアフリカで事業を行っており、そのなかには現在よりもその頃の方が競争力が高かったり、かつてはいまは行っていない消費者向け事業を行っていた企業もあります。

つまり、昔の事業の活況や高い市場シェアといった過去の遺産が、現在の認知度の高さをもたらしている企業もあります。これは、長年の事業継続が競争優位性の一因となることを示唆する一方で、認知度は市場シェアから遅行して落ちるという性質も表しています。

また、12社の顔ぶれを眺めると、自動車・二輪と家電という、「いつも変わらぬメンバー」が並んでいます。おそらく1980~90年代に調査をしても同じような企業が並んだのではないでしょうか。アフリカの消費者のなかで、日本企業といって思い浮かぶ企業は長らく刷新されていないのかもしれません。新しい企業の台頭に期待です。

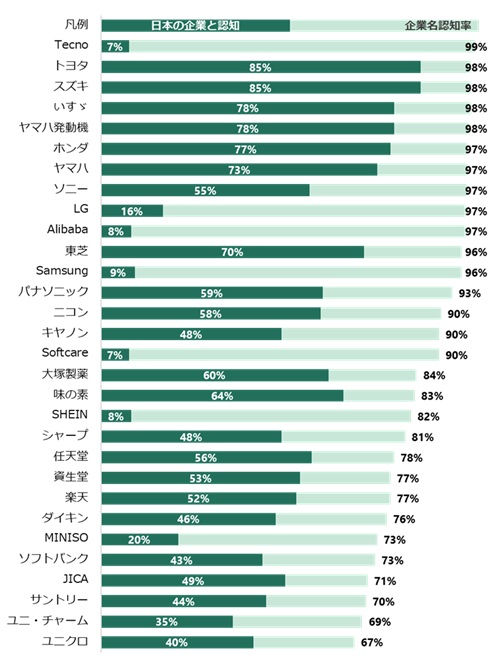

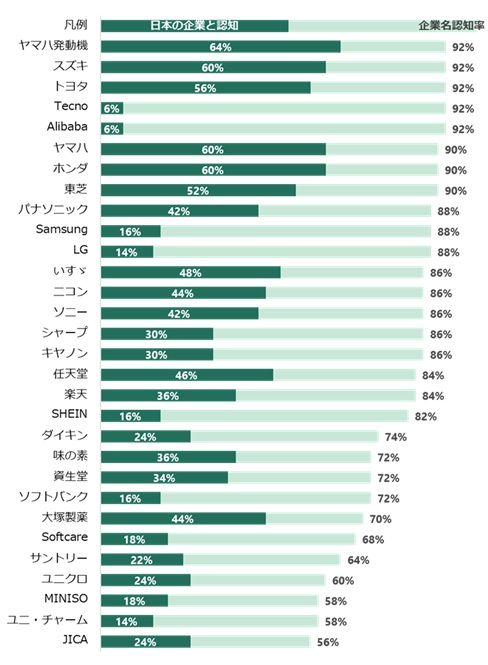

調査対象の6カ国を比較すると、全体として日本企業名に認知が集まる分量の違いがあります。次のグラフは、薄い緑が「その企業を知っている」企業認知率、濃い緑が「知っていてかつ『日本企業である』として認知している」日本企業認知率です。差分は、企業名は知っているけど中国企業と思われていたり、どの国の企業がわからないという回答の比率です。

ケニアにおける企業認知率と「日本企業」と認知した率

コートジボワールでの企業認知率と「日本企業」と認知した率

今回調査した6カ国のなかで、日本企業の名前を一番よく知っているのはケニアでした。ケニアでは、日本企業認知率が50%を超えた企業数が15社ともっとも多くなりました。それ以外の企業も他の国より概ね高い日本企業認知率を得ており、グラフに占める濃い緑の色が多いのがわかります。ケニアのほかには、エジプトにおいて日本企業認知率が高い傾向がありました。

ケニアは、この5年でもっとも日本企業の進出拠点数が増えた国でもあります。

関連記事:日本企業のアフリカ進出拠点ランキング(日本企業のアフリカ進出動向と事例)

一方、コートジボワールでは、トヨタでさえ56%に留まり、50%を超える企業は6社に留まりました。今回調査した6カ国では、このコートジボワールとモロッコにおいて、日本企業への認知が低調でした。もっともこれら仏語圏の国は、外国企業といえば欧州企業であり、中国を含めアジア企業の存在感は薄い傾向があります。

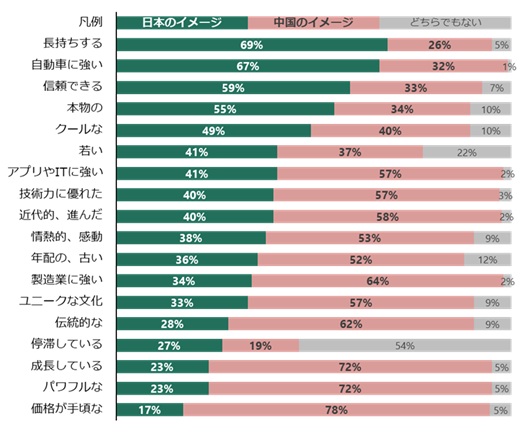

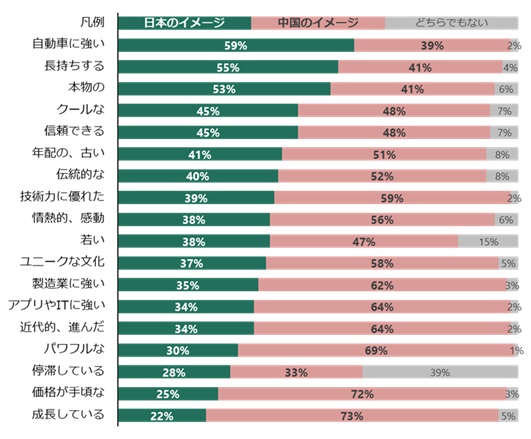

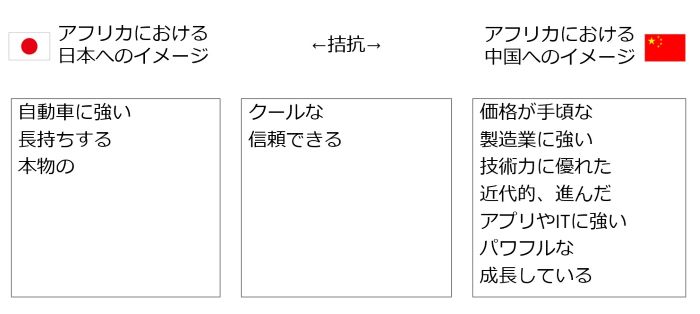

18のイメージワードについて、「日本と中国、どちらにあてはまるイメージか」と質問しています。以下のケニアやナイジェリアのような結果は、アフリカにおいて日本に持たれている典型的なイメージで、「自動車に強い」「長持ちする」「信頼できる」「本物の」というイメージに回答が集まっています。

しかしながらケニアやナイジェリアといった国でも、日本側が日本に持たれているのではないかと期待している、「製造業に強い」 「技術力に優れた」「近代的、進んだ」といったイメージは、中国のものになっています。

ケニアにおける日本と中国のイメージ

ナイジェリアにおける日本と中国のイメージ

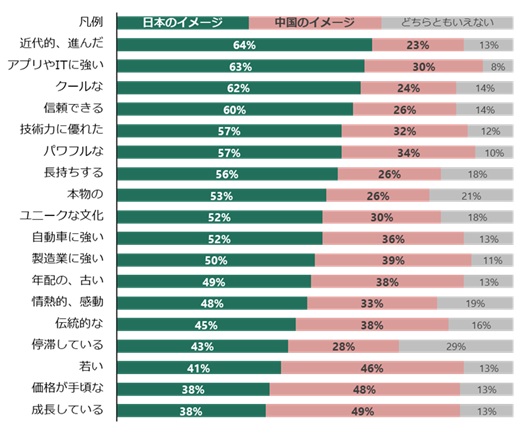

ただしエジプトだけは、「近代的・進んだ」「アプリやITに強い」「クールな」「パワフルな」「ユニークな文化」といった、他の国では中国が連想されるイメージが、日本に対して持たれています。

エジプトには、日本を輝かしいイメージで捉えるكوكب اليابان(日本は惑星)という言葉があるといいます。また、日本のポップカルチャーのファンも存在します。

逆にエジプトでは中国に対して、他のアフリカほど豊富なイメージを持たれていません。下の左のグラフをご覧ください。

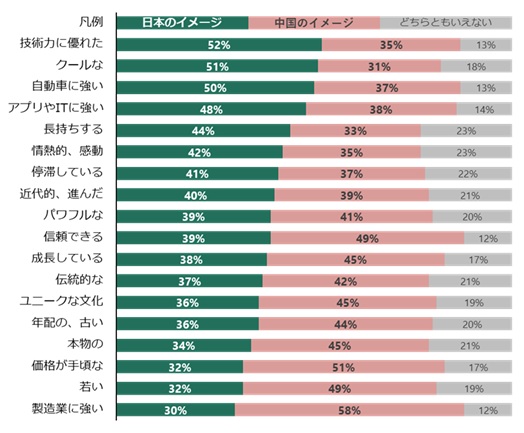

右のグラフのモロッコは、「技術力に優れた」「クールな」「自動車に強い」が上位となりましたが、日本に対するイメージに広がりや強さがありません。ただ中国に対してもそれは同様で、地理的・歴史的に欧州企業の影響が強いからか、アジアの存在感自体がそれほどないといえそうです。

エジプトにおける日本と中国のイメージ

モロッコにおける日本と中国のイメージ

「クールな」「信頼できる」といった従来日本のものと捉えられてきたイメージは中国に対しても持たれており、「製造業に強い」「技術力に優れた」といった日本の強みは、日本に対してではなく中国に対するイメージとなっています。

中国が「製造業が強い」「アプリやITに強い」「近代的・進んだ」というイメージを醸成しているのは、アフリカとの関わりを思えば不思議ではありません。アフリカの現地企業は中国の工場から機械や原料を仕入れており、中国で作られた日用品はアフリカにあふれ、中国のスマホやオンラインサービスを人々は使っています。

今回調査対象としたなかでも、たとえばAlibabaはアフリカにおいてとても身近な越境ECサイトで、その利用者は企業から個人まで広がっています。Tecnoはアフリカでもっともシェアが高い携帯電話メーカーであるトランシオンのブランドですし、MINISO(名創優品)は調査対象とした6カ国すべてに店舗を持ち、店舗にはMade in Chinaと書かれた商品が豊富に並んでいます。アパレルコマースのSHEINはアフリカでの衣料のオンライン購入を一気に拡大する起爆剤となっており、Softcare(おむつ)はアフリカに工場を持ちP&Gのシェアを各国で奪っています。

日本製品の訴求点であるはずの「技術力に優れた」でも中国が強いのは、日本企業としては忸怩たるものがありますが、消費者は中国企業の製品を、必ずしも安かろう悪かろうだけとは思っていない、ということが調査結果からわかります。

日本企業はよくアフリカにおいて、「Japan technology」「Japanese quality」といった言葉を使い、日本に持たれている「技術」「品質」のイメージを製品販売につなげようとしています。しかし、日本に「技術」「品質」というイメージを持たれていないならば、それは伝わるでしょうか。

また、その言葉で伝えようとしている具体的なイメージは、アフリカの消費者に伝わっているでしょうか。

単純な製品スペックの比較では、いまや中国製品との差はいうほどありません。では、日本製品の強みはどこにあるのか。それは、設計段階での深い検討、幅広い使用シーンやリスクの想定力、ユーザのニーズに応える細部にわたる工夫の蓄積、厳格な製造・検査工程の管理、そして自動車産業に見られるような「すり合わせ」の職人技であり、それが日本製品といって思い浮かぶ、または思い浮かべてほしい「技術」や「品質」なのだと思います。

日本で生まれ育った人が日本製品に持つそういったイメージは、メディアや学校教育、工場見学などを通じて醸成されたものだと思います。ただし、同じ経験を経ていないアフリカの消費者や企業においても、「技術」や「品質」と聞いて同じものが伝わるかは疑わしいところです。

また、そのような「技術」や「品質」があると、なにがいいのか。技術や品質という訴求には、合理的なメリットの訴求にみえて、情緒的な信心のようなものも含まれています。「長く使うと得をする」といった理由だけでなく、限られた予算から支払いを行う人達が払いたくなるような、情緒的な「技術」「品質」のイメージを積み重ねる必要があるかもしれません。

日本製品の良さをアフリカで伝えるには、伝え方を変え、工夫する必要があるように思います。

企業認知率

アフリカで事業を行う日本企業の数は、弊社「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト(2024年版)」にみるように、年々増えています。なかでも消費財企業に関して、アフリカの一般消費者は企業名をどの程度認知しているのかを調べています。認知率は、市場やチャネルにおける競争力の基礎となります。現状を把握するとともに、今後のブランド戦略・販売戦略に役立てることができます。

日本企業認知率

企業名が認知されているかだけでなく、その企業が「日本の企業だと認識されているか」を調べています。技術力や品質など、日本のイメージを活用したマーケティングを行う日本企業が多いため、前提として日本企業であることが理解されているかを把握します。

この指標では、その企業を中国企業と認知/誤認している比率も調べています

日本のイメージ

イメージワードを提示して、日本という国に対してどのようなイメージを持っているか調べています。日本のイメージを活用したマーケティングを行うにあたって、日本に対してこちらが想定するイメージを消費者が保有しているか、現在のイメージ・ブランド戦略は有効であるかを判断するために活用できます。

中国に対して持つイメージも調べています。アフリカの消費財事業においては中国企業が競合となることが多いですが、消費者が日本と中国をどのように認識しているかを把握・比較することで、正しい戦略を構築できます。

調査結果をまとめた「アフリカにおける日本企業の認知率と日本のイメージ調査レポート」は、以下からダウンロードできます。

なお、各国とも、それぞれの国における所得水準の分布と社会経済階層に基づき区分分けを行った、各国別の貧困層、中間層(下)、中間層(上)、富裕層(下)、富裕層(上)の5段階(国によっては4段階)の所得階層別の分析も行っています。こちらは有料で販売していますので、こちらからお問い合わせください。

アフリカにおける日本企業の認知率と日本のイメージ(2025年版)調査レポートダウンロード※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。