アフリカにおける日本企業の認知率と日本のイメージ

日本企業の認知率と日本のイメージについて、アフリカ6カ国で調査しました。アフリカで日本にもたれているイメージと中国にもたれているイメージを比較しています。

中国のアフリカにおけるプレゼンスが強まる中、債務の罠、一帯一路の失敗、新たな植民地主義、アフリカの中国依存といった批判もよく聞かれます。これらの議論のためには、まず中国とアフリカ間の資金や人、ビジネスの関係を把握することが不可欠です。中国はアフリカで融資や投資をどの程度行っているのでしょうか。それはなぜでしょうか。アフリカにおける中国の評判は?中国のアフリカ進出を分析するための情報を提供します。

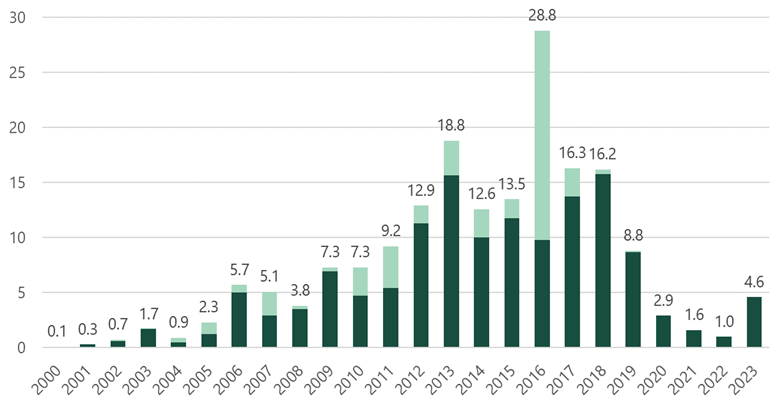

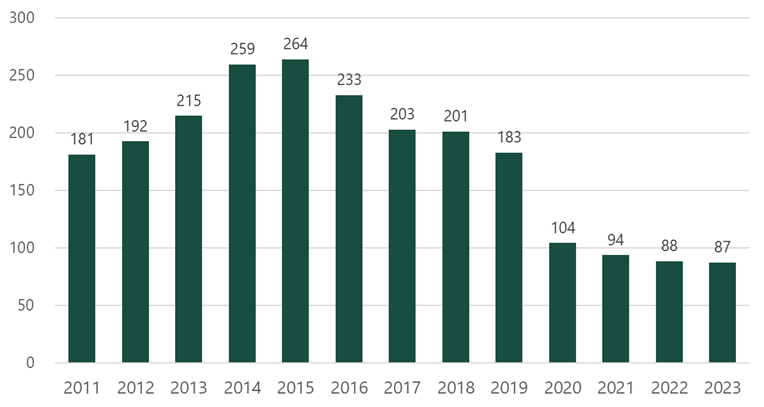

中国は、アフリカへの融資国としては新参者です。資源価格が高騰していた2006年頃から融資額が伸び始め、2012年~2018年に年間150億ドル前後の融資枠を提供していました。

中国がアフリカに積極的な融資を始めた理由としては、2000年以降の経済成長に伴う資源の確保、「Go Out Policy(走出去戦略)」に基づく海外進出の積極化、また、2013年に発表された「一帯一路」構想のトライアルのためなどと言われています。2000年には、日本のTICAD(アフリカ開発会議)に該当する、アフリカとの経済協力などを約束する場であるFOCAC(中国・アフリカ協力フォーラム)の開催を開始しました。

中国のアフリカへの融資コミットメント額

(十億ドル)

しかし2019年以降、中国自身の景気減退や国内からの批判を背景に、アフリカへの融資も減少しました。気候変動による石油や石炭火力発電プロジェクトの行き詰まり、官民で多額を貸し付けていたザンビアの2020年の債務不履行、2021年のウクライナ以降の金利・為替の変動によるアフリカ各国の債務増大などの影響もあったかと思います。

グラフの薄い緑はアンゴラ1カ国への融資です。2002年に内戦が終結したアンゴラは、国家再建のため電力を中心としたインフラ投資資金として多額の借り入れを行い、将来の原油輸出で返済する現物融資を受け入れました。しかしこの融資も、現在のローレンソー大統領が2018年に就任し、38年続いた前政権を終了させて以降は打ち切られています。

2022年には中国のアフリカ融資は10億ドルまで落ち込みました。しかし2023年は46億ドルへと増え、2024年に開催されたFOCACではコミットメント金額も上向き、融資が再開された感じがあります。ただし、以前とは違い野放図な貸し方はせず、中国にとって重要なプロジェクトに限定する選別を行う傾向がみられ、また現地金融機関に貸し付けるなど焦げ付きを防ぐ方法をとっています。そこから推察するに、2018年までの大盤振る舞いは中国としても行き過ぎた融資と判断しており、今後は再現されないのではないかと予想されます。

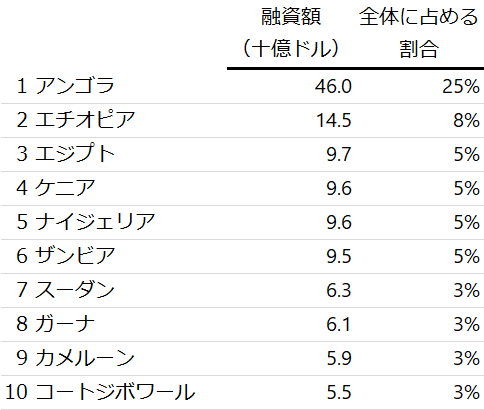

国別でみると、アンゴラの他、エチオピア、エジプト、ケニア、ナイジェリア、ザンビアといった国が上位に並びます。エチオピア、ケニア、ナイジェリアは道路と鉄道、エジプトは金融機関向け融資が中心です。

この10カ国のうち、ザンビアは2020年、ガーナは2022年、エチオピアは2023年に債務不履行(デフォルト)となりました。コロナと米国の利上げが直接のきっかけですが、ガーナを除く2カ国では、債務に占める中国債務の割合は小さくありませんでした。とくにザンビアは、中国融資の不透明さが債務不履行後の債権者協議を長引かせる要因となっています。

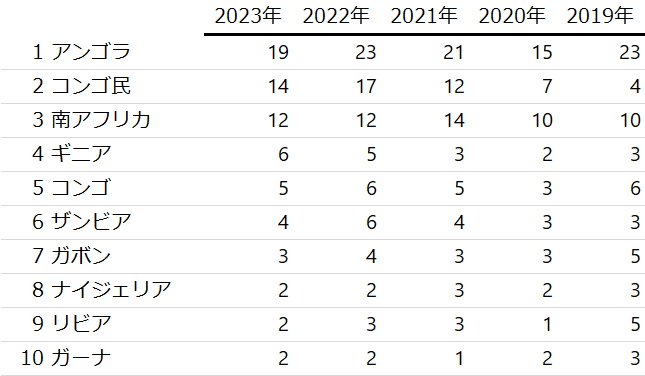

中国のアフリカ融資先、上位10カ国

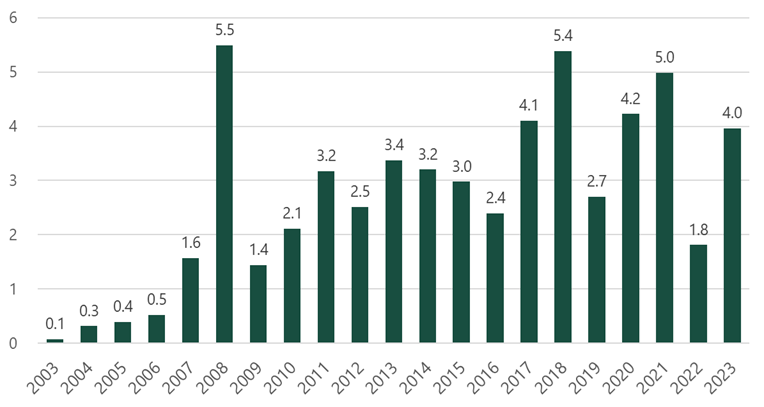

現地法人を立ち上げたりM&Aを実施した金額を表す直接投資額は、50億ドル未満で推移しています。前述の中国のアフリカへの融資額と比較すると、融資が再度伸びてきた2023年と同程度の金額に留まっています。

中国企業は、石油輸出やインフラ整備に関わる国営企業のみならず、Huawei(ファーウェイ)やZTEといった民間の大企業がアフリカに進出しています。また、アフリカシェア最大の携帯端末メーカーであるTranssion(トランシオン)や紙おむつのSoftcareといった高いシェアを持つ消費財企業も存在します。

その存在感のわりには、直接投資額は少ない印象です。世界からアフリカへの直接投資額は年間500億ドル前後で推移しているため、中国の占める割合は10%前後といったところです。

なお、日本のアフリカへの直接投資額は、年間10億~20億ドルで推移しています。

中国のアフリカへの直接投資額(フロー)

(十億ドル)

直接投資額のストック(ある時点の投資残高)でみるとより顕著です。中国の直接投資残高は2023年時点で420億ドルと、全体からみると5%程度に過ぎません。

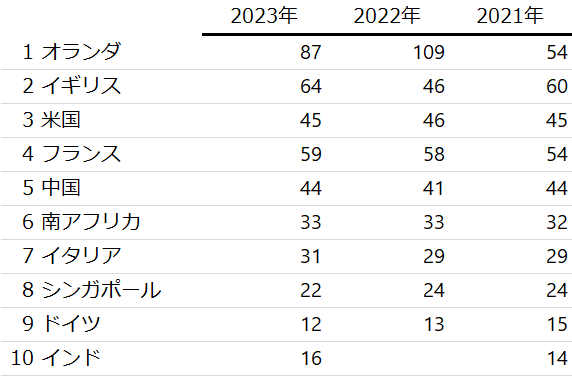

直接投資額のストックは、投資の蓄積によるその国への影響度が測れる指標です。ストック金額が大きい上位の投資国をみると、中国よりも、欧州の投資ハブであるオランダや旧宗主国であるイギリス、フランス、そして米国が強く、中国はその後に続きます。西側諸国が中心です。

インドのアフリカへの直接投資残高は、2023年末で160億ドルと、全体の1.6%程度、中国の1/3です。

日本は10位以内に入っていません。大型買収があった2013年には121億ドルを記録しましたが、最新の2024年のデータでは90億ドルとなっています。

中国のアフリカへの直接投資額(ストック)

(十億ドル)

アフリカへの直接投資額(ストック)、投資国上位10カ国

(十億ドル)

融資の大盤振る舞いを止めた中国ですが、アフリカへの関与を弱めたわけではありません。融資から貿易へと軸足を移しています。

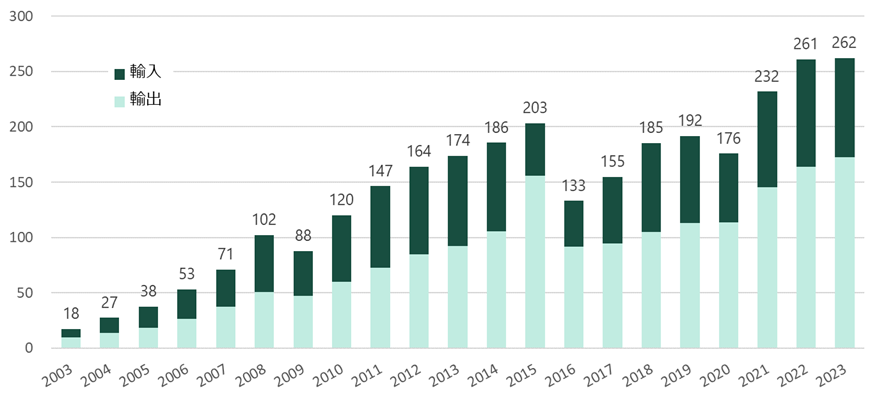

輸入と輸出をあわせたアフリカとの貿易額は、戦略を転換した2020年以降、とくに増加しました。

アフリカから資源を調達している印象が強い中国、それは事実なのですが、金額としてはアフリカからの輸入額より輸出額の方が多いです。機械・機器といった工業製品から日用品に至るまで、あらゆるものが中国からアフリカに輸出されています。中国が「世界の工場」として機能しているからです。

中国は前々よりアフリカからの輸入に対する関税免除を進めてきましたが、今年4月のトランプ関税が発表されたあと、狙ったかのようにアフリカ54カ国中53カ国からの輸入を免税にすると発表しました。ちなみに1カ国だけ対象外のエスワティニは、台湾と国交があるため中国と外交関係がありません。

関連記事:トランプ関税、50%の最高関税率はレソト。アフリカへの関税率一覧とその影響

中国はアフリカの中国に対する貿易赤字の解消を約束し、検疫や輸送基準の緩和などをスピーディーに行っています。その効果もあってか、この3年は、アフリカから中国への輸入が増えています。

中国のアフリカとの貿易額、輸入と輸出

(十億ドル)

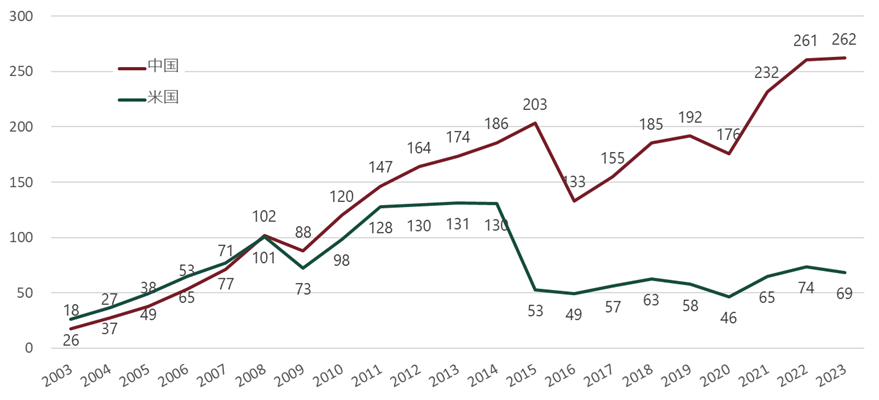

中国と米国のアフリカとの貿易額推移比較

(十億ドル)

対照的に米国は、2015年頃のシェールガス生産開始によるアフリカからの原油輸入減少も手伝い、アフリカからの輸入を減らしてきました。工業製品や日用品に強い中国と違ってアフリカへの輸出も多くはありません。その結果、アフリカとの貿易額は、2008年に中国と交差して以降二手に分かれ、いまでは天地の差となっています。

トランプ関税の導入により、米国はアフリカにとって輸出しづらい国となります。今後、両国の差は確実に広がるでしょう。

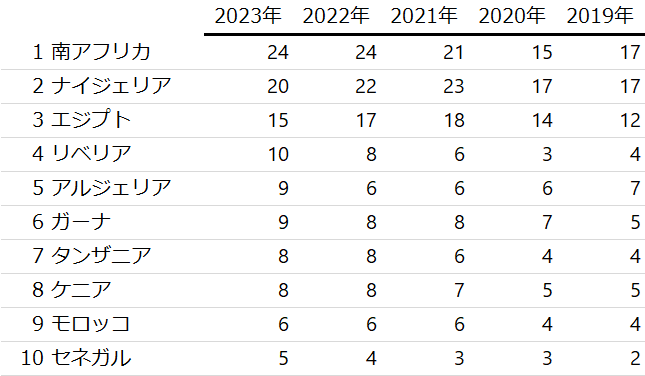

アフリカとの貿易を活発化する方針の中国ですが、相手国にはかたよりがあります。中国からの輸出では、南アフリカ、ナイジェリア、エジプトといった経済大国が上位で、この3カ国で2023年の輸出額の34%、上位10カ国で67%を占めます。

中国への輸入の方は、上位10位の顔ぶれをみるといずれも原油や鉱物資源の産出国です。資源がいまでもアフリカからの主要な輸入品目であることがうかがわれます。

なおこの輸出・輸入上位の10カ国は、この5年ほぼ変わりません。

中国のアフリカ輸出先、上位10カ国(十億ドル)

中国のアフリカ輸入元、上位10カ国(十億ドル)

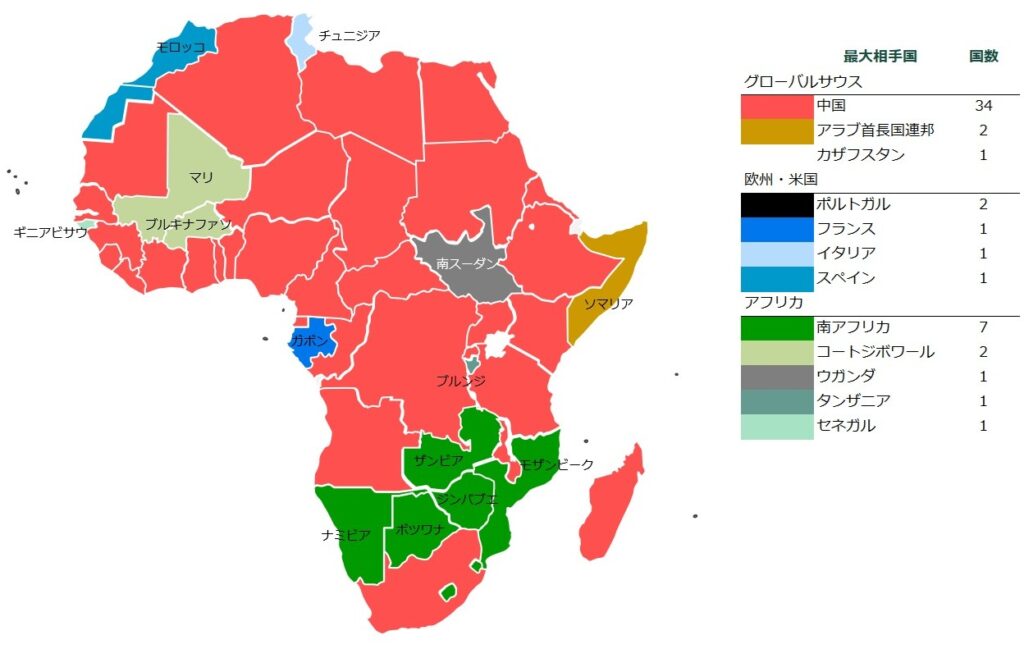

中国側からみると重要な相手国とそうでない国があるわけですが、アフリカ側からみたときには、中国は輸入(中国からみると輸出)において圧倒的にナンバーワンの相手です。経済規模が小さいがゆえに上位に上がってこない国も、中国からあらゆるものを輸入しています。

アフリカ各国の輸入最大相手国(2023年)

輸出についてはどうなのでしょうか。アフリカの輸出最大相手国や、アフリカと日本との貿易関係については、こちらにまとめています。

中国はアフリカに中国人労働者を連れてきて、アフリカに雇用を生んでいないという批判があります。

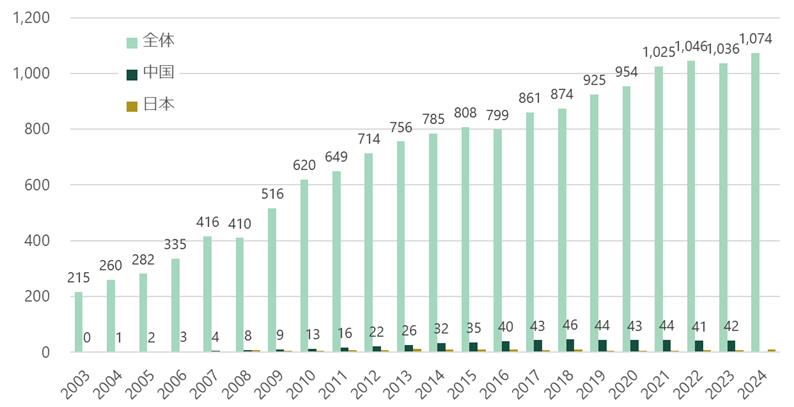

たしかに、鉱物資源や原油開発、大型インフラ建設の現場には、多くの中国人が働いているようです。それを裏付けるように、中国がこういったプロジェクトへの融資額を伸ばしていた2015年には、26万人の中国人労働者がアフリカで働いていました。

ただしその後減少を続け、コロナで大きく減少し、現在は9万人弱といったところです。

実際、アフリカで中国企業の建設現場や工場を訪問すると、中国人はスーパーバイザーなど数人にとどまり、多くの現地の人が雇われています。アフリカ側政府も投資の際に現地人材の雇用比率を定めるようになっています。

アフリカで働く中国人労働者数

(千人)

中国企業は、進出が多いナイジェリア、ザンビア、タンザニア、エチオピア、南アフリカ、ケニア、コートジボワール、アンゴラの8カ国で、4,821の現地法人や支店などを構えています。この数値から54カ国の進出数を推測すると、おそらく1万拠点は超えるだろうというのが定説です。

中国企業の強みは、国の融資を背景に進出する石油開発や資源、インフラ、建設といった大型のプロジェクト関連だけではなく、消費者向けに製造販売するBtoC事業が強いことです。アフリカの1万拠点のうち9割はこういった民間の事業を行うための拠点とされます。アフリカの人たちの生活に、中国の製品が入り込んでいます。

とくに携帯電話や家電では、ブランド力を有しています。表は、アフリカで人気のブランドトップ100から、中国ブランドのみをフィルターしたものです。Tecno、Infinix、Itelは、前述のTranssionの携帯端末ブランドです。そのうちここにBYDをはじめとする電気自動車も加わるでしょう。

関連記事:アフリカで人気の中国ブランド(アフリカにおける好きなブランドトップ100)

TranssionやSoftcareは、中国の大手企業がアフリカに進出したのではなく、中国人がアフリカで始めて大きくなった「アフリカボーン企業」です。競争の厳しい中国に見切りをつけ、優秀な起業家・実業家がアフリカにやってきています。

製造業が多いのも中国企業の特徴で、アフリカのどんな国、どんな地方や農村に行っても、中国の工場を見かけます。英語を話せない技術者が、翻訳アプリとWeChatを使いながら、アフリカの人たちに機械の使い方を教えています。総経理にはたいてい右腕となる現地の人がいます。中国からきた若い従業員たちが近くの一軒家を借り切り、中国からシェフを呼んできて、共同生活をしている様子もよく見ます。

若い人が責任をもった立場にいる、というのも、アフリカで中国企業を訪問していて気がつくことです。先日訪問したエチオピアの資材工場はトップが40代、ナイジェリアで会った建設現場の監督は30代前半、ケニアの消費財工場の代表は40代前半でした。

また、民間企業の躍進という観点ではこれが中国企業の最大の強みですが、非常に地に足の着いた事業を行っている事例が多いです。たとえば携帯端末でアフリカ最大のTranssionがなぜこれほどのシェアを得たかというと、他社が後回しにしていたものの実は需要が高かった農村や地方から、バッテリーが長持ちする、1週間充電しなくても良いという農村の人がもっとも求めていた機能を武器に販売を開始したからです。それも、地方の店舗を回って代理店を設定し、パパママショップひとつひとつに看板を出していきました。Softcareも同様、スーパーではなく小売店に1件ずつ訪問営業を行い、足で販路を開拓しました。日本にも戦後復興したときにあったような、現場で泥臭く積み上げるビジネスが中国企業は得意で、それがアフリカでのビジネスの成功法則とマッチしています。

個人でいきなりアフリカにやってきて商売や起業をする人も多いです。どこの国にも中華街があり、中華野菜が育てられ、カジノがあります(この記事のサムネイルはABPが撮影したケニアの中華街の写真です)。だからこそトラブルも多いわけですが、こういった人の行き来の多さ、身近な商品の多さ、量的な迫力が、外交上や経済上、中国の国力として効果を発揮していると思われます。

関連記事:欧米諸国、または中国インドなどのグローバルサウスは、アフリカに進出しているのか

中国のアフリカ進出は、西側諸国では批判の的です。しかしアフリカにおいては、期待するほど評判は悪くありません。中国はアフリカでただ資源を奪略するだけでなく、雇用や人材育成を伴うビジネスを行っています。アフリカの消費者にとって中国の進出は政治の話でなく、目に見えてインフラが整備され便利になり、日常生活に役立つ製品を安価に買えるようになり、身近な携帯やアプリ、越境ECの話として認知されている、という現実を見なければなりません。

アフリカビジネスパートナーズが行った調査「アフリカにおける日本企業の認知率と日本のイメージ」では、日本と中国に対するイメージを比較しています。アフリカでは「製造業に強い」 「技術力に優れた」「近代的、進んだ」「アプリやITに強い」といったイメージは、日本に対してでなく中国に対するイメージとなっており、「クールな」「信頼できる」でさえ日中拮抗しています。

日本製品の訴求点であるはずの「技術力に優れた」でも中国が強いのは、日本企業としては忸怩たるものがありますが、消費者は中国企業の製品を、必ずしも安かろう悪かろうと捉えているだけではないことがわかります。

関連情報:アフリカにおける中国と日本のイメージ(アフリカにおける日本企業の認知率と日本のイメージ)

日本では、中国のアフリカでの躍進についてプライドや思い込みに基づいて語られることが多いですが、事実に基づき、その競争環境下でどう勝っていくか、冷静に戦略を構築するべきかと思います。

出所:Boston University Global Development Policy Center, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, UN, 財務省、日本銀行、アフリカビジネスパートナーズ調査

※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。

日本企業の認知率と日本のイメージについて、アフリカ6カ国で調査しました。アフリカで日本にもたれているイメージと中国にもたれているイメージを比較しています。

翻って、日本企業のアフリカ進出は、ここ最近どのように変わってきているのでしょうか。アフリカビジネスパートナーズ発行の「アフリカビジネスに関わる日本企業リスト」をもとに考察しました

アフリカの全54カ国にとって、貿易関係が強い相手国はどの国でしょうか。日本とアフリカの貿易関係についても最新のデータをご紹介します